NEWS

NEW ARRIVAL

-

シューベルト:ピアノ五重奏曲 イ長調 《ます》、幻想曲 ハ長調 《さすらい人》 (CD/SACDハイブリッド)¥4,000(税込)

シューベルト:ピアノ五重奏曲 イ長調 《ます》、幻想曲 ハ長調 《さすらい人》 (CD/SACDハイブリッド)¥4,000(税込) -

ハープ協奏曲&変奏曲集 (CD/SACDハイブリッド)¥4,000(税込)

ハープ協奏曲&変奏曲集 (CD/SACDハイブリッド)¥4,000(税込) -

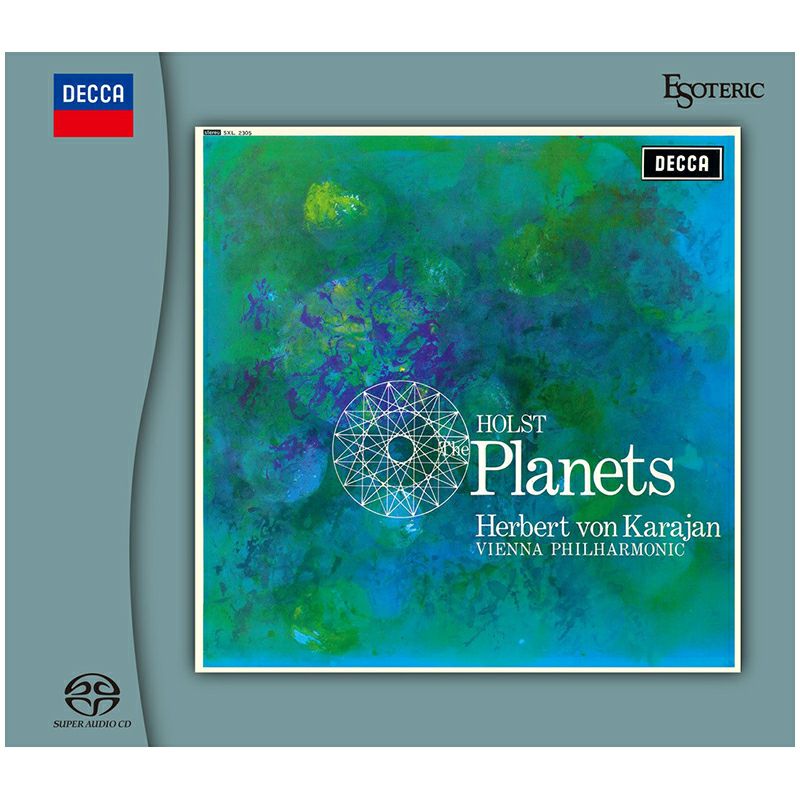

ホルスト:組曲《惑星》、グリーグ:組曲《ペール・ギュント》から (CD/SACDハイブリッド)¥4,000(税込)

ホルスト:組曲《惑星》、グリーグ:組曲《ペール・ギュント》から (CD/SACDハイブリッド)¥4,000(税込) -

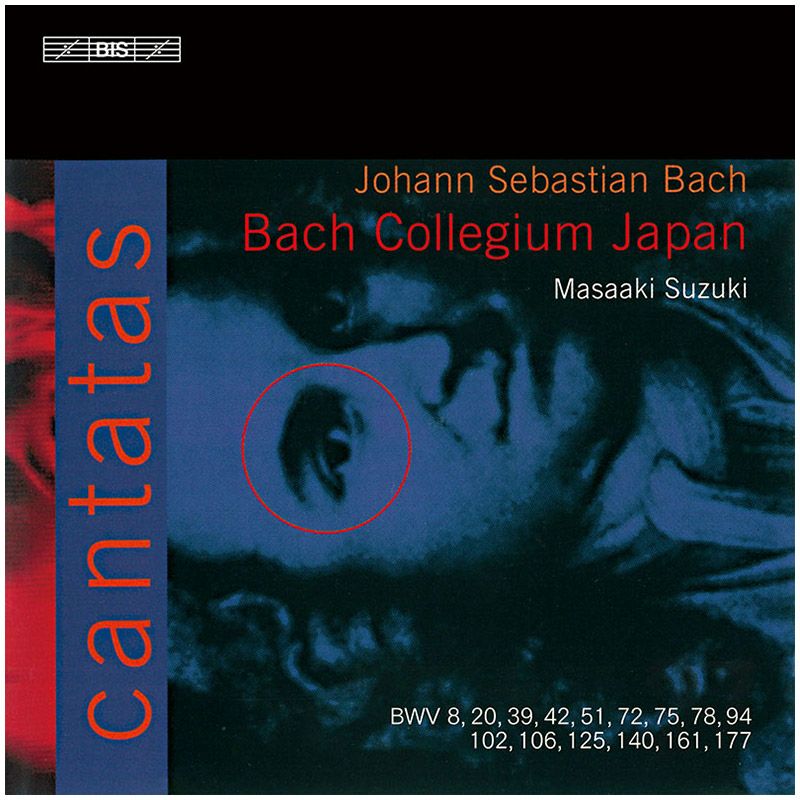

J.S.バッハ:鈴木雅明自選教会カンタータ選集 (LP)¥44,000(税込)

J.S.バッハ:鈴木雅明自選教会カンタータ選集 (LP)¥44,000(税込) -

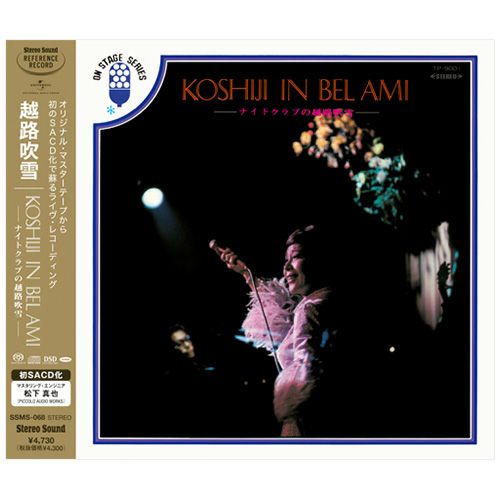

越路吹雪:コシジ・イン・ベラミ(ナイトクラブの越路吹雪)(CD/SACDハイブリッド)¥4,730(税込)

越路吹雪:コシジ・イン・ベラミ(ナイトクラブの越路吹雪)(CD/SACDハイブリッド)¥4,730(税込) -

美空ひばり:ナット・キング・コールをしのんで~ひばりジャズを歌う(LP)¥7,000(税込)

美空ひばり:ナット・キング・コールをしのんで~ひばりジャズを歌う(LP)¥7,000(税込) -

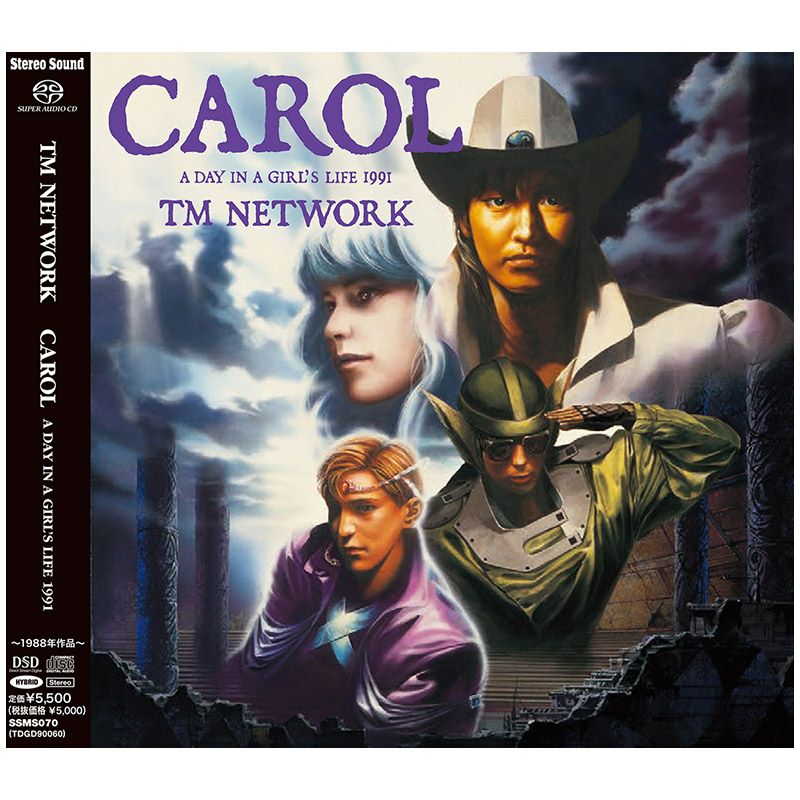

CAROL ~A DAY IN A GIRL'S LIFE 1991~ (CD/SACDハイブリッド)¥5,500(税込)

CAROL ~A DAY IN A GIRL'S LIFE 1991~ (CD/SACDハイブリッド)¥5,500(税込) -

Gift for Fanks (CD/SACDハイブリッド)¥5,500(税込)

Gift for Fanks (CD/SACDハイブリッド)¥5,500(税込) -

安全地帯 40th ANNIVERSARY CONCERT “Just Keep Going!” Tokyo Garden Theater (LP・3枚組)¥12,000(税込)

安全地帯 40th ANNIVERSARY CONCERT “Just Keep Going!” Tokyo Garden Theater (LP・3枚組)¥12,000(税込) -

鬼太鼓座:富嶽百景・抄録 アナログマスター・ダイレクトカット(LP)¥9,900(税込)

鬼太鼓座:富嶽百景・抄録 アナログマスター・ダイレクトカット(LP)¥9,900(税込) -

石川さゆり:Transcend Extra edition(45回転LP)¥9,900(税込)

石川さゆり:Transcend Extra edition(45回転LP)¥9,900(税込) -

オフコース 『I Love You』(LP)¥9,900(税込)

オフコース 『I Love You』(LP)¥9,900(税込)

RECOMMENDED

-

【第2次頒布】UESUGI U・BROS-220DSR Limited Edition [光カートリッジ専用 管球式フォノイコライザー]¥968,000(税込)

【第2次頒布】UESUGI U・BROS-220DSR Limited Edition [光カートリッジ専用 管球式フォノイコライザー]¥968,000(税込) -

Uber Light Flex 3200TL-J オーディオグレード・タスクライト¥17,600(税込)

Uber Light Flex 3200TL-J オーディオグレード・タスクライト¥17,600(税込) -

NB-3W (スーパートゥイーター・ペア)¥25,000(税込)

NB-3W (スーパートゥイーター・ペア)¥25,000(税込) -

![MST-1TK [リスニングルーム用サイドテーブル]](https://ssstore.itembox.design/product/034/000000003473/000000003473-01-l.jpg) MST-1TK [リスニングルーム用サイドテーブル]¥49,800(税込)

MST-1TK [リスニングルーム用サイドテーブル]¥49,800(税込) -

![NCST8v2 管球王国仕様 [スピーカースタンド]](https://ssstore.itembox.design/product/034/000000003459/000000003459-01-l.jpg) NCST8v2 管球王国仕様 [スピーカースタンド]¥81,400(税込)

NCST8v2 管球王国仕様 [スピーカースタンド]¥81,400(税込) -

Stereo Sound ORIGINAL SELECTION Vol.4 「谷村新司」 (SACDハイブリッド)¥4,950(税込)

Stereo Sound ORIGINAL SELECTION Vol.4 「谷村新司」 (SACDハイブリッド)¥4,950(税込) -

ドヴォルザーク:交響曲第九番「新世界より」 (シングルレイヤーSACD+CD)¥5,500(税込)

ドヴォルザーク:交響曲第九番「新世界より」 (シングルレイヤーSACD+CD)¥5,500(税込) -

ロッシーニ:弦楽のためのソナタ集(全6曲)、二重奏曲、パガニーニによせてひと言、涙 (シングルレイヤーSACD+CD)¥10,120(税込)

ロッシーニ:弦楽のためのソナタ集(全6曲)、二重奏曲、パガニーニによせてひと言、涙 (シングルレイヤーSACD+CD)¥10,120(税込)

BOOK

-

ハワイ本 オアフ最新 2025¥1,650(税込)

ハワイ本 オアフ最新 2025¥1,650(税込) -

MOTORIST Vol.1¥1,980(税込)

MOTORIST Vol.1¥1,980(税込) -

ワイン王国 2024年5月号 No.140¥1,870(税込)

ワイン王国 2024年5月号 No.140¥1,870(税込) -

大滝詠一 EACH TIME読本¥2,750(税込)

大滝詠一 EACH TIME読本¥2,750(税込) -

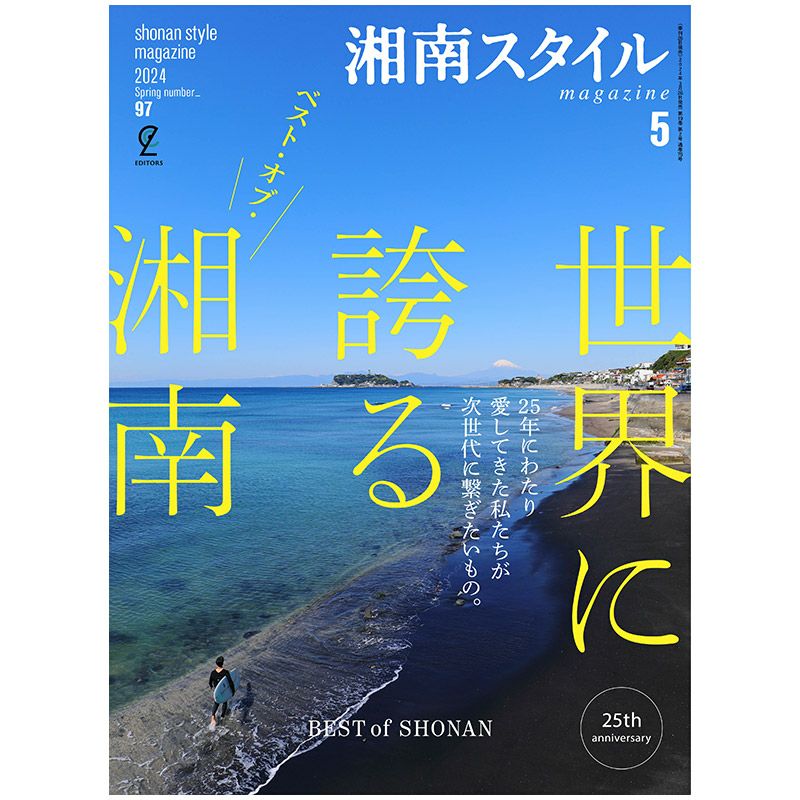

湘南スタイルmagazine 2024年5月号 第97号¥1,100(税込)

湘南スタイルmagazine 2024年5月号 第97号¥1,100(税込) -

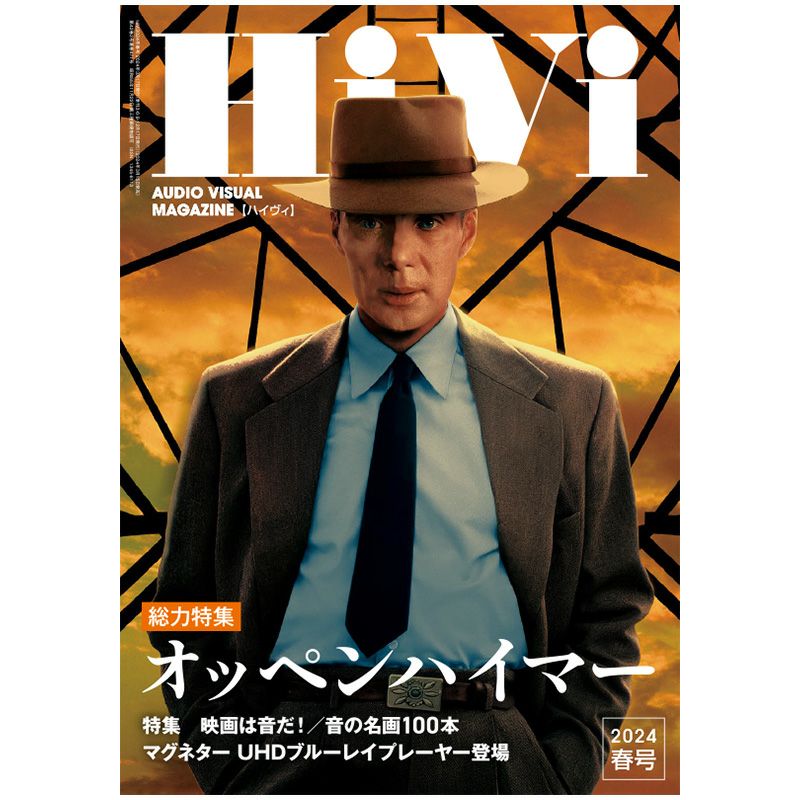

HiVi 2024年春号¥1,980(税込)

HiVi 2024年春号¥1,980(税込) -

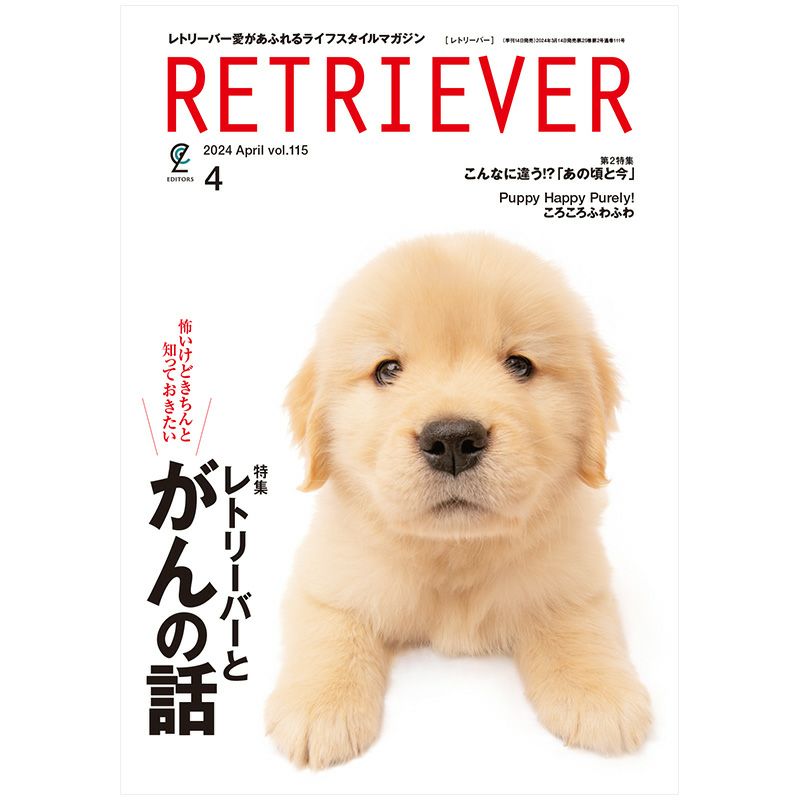

RETRIEVER (レトリーバー) 2024年4月号 Vol.115¥1,100(税込)

RETRIEVER (レトリーバー) 2024年4月号 Vol.115¥1,100(税込) -

ステレオサウンド No.230 2024年 SPRING¥2,640(税込)

ステレオサウンド No.230 2024年 SPRING¥2,640(税込) -

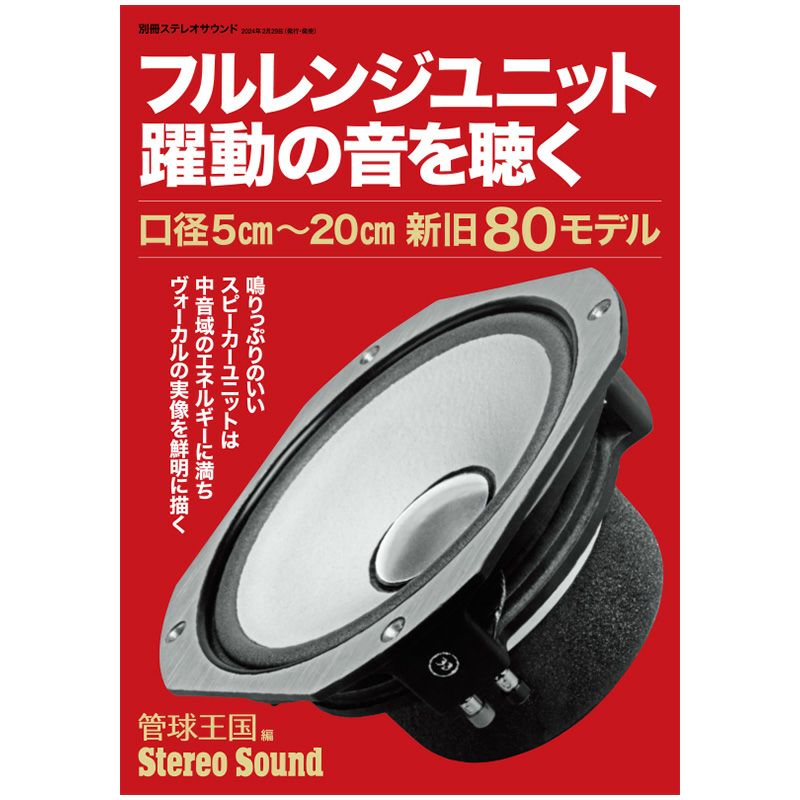

フルレンジユニット 躍動の音を聴く¥2,970(税込)

フルレンジユニット 躍動の音を聴く¥2,970(税込) -

ハワイスタイル No.65¥2,750(税込)

ハワイスタイル No.65¥2,750(税込) -

The yogis magazine vol.4¥1,650(税込)

The yogis magazine vol.4¥1,650(税込) -

世田谷ライフmagazine No.88 2024年3月号¥1,100(税込)

世田谷ライフmagazine No.88 2024年3月号¥1,100(税込) -

管球王国 Vol.111 2024年 WINTER¥2,970(税込)

管球王国 Vol.111 2024年 WINTER¥2,970(税込) -

知的ワインガイドブック ブルゴーニュ コート・ドールへようこそ¥2,500(税込)

知的ワインガイドブック ブルゴーニュ コート・ドールへようこそ¥2,500(税込) -

ステレオサウンドグランプリ 2016-2020¥3,300(税込)

ステレオサウンドグランプリ 2016-2020¥3,300(税込) -

ステレオサウンドグランプリ 2011-2015¥3,300(税込)

ステレオサウンドグランプリ 2011-2015¥3,300(税込)